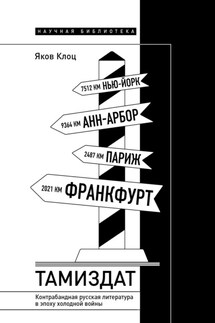

Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны - страница 4

Самиздат и тамиздат во многом представляли собой зеркальные противоположности. Помимо очевидных различий (изготовленное вручную vs отпечатанное в типографии издание, нелегальное распространение в узком «подпольном» кругу vs легальная доступность в книжных магазинах и библиотеках), читательские аудитории у самиздата и тамиздата были разными. Конечно, как самиздат, так и тамиздат «предлагали авторам два законных пути к читателям»10, но сами читатели, особенно в ранние годы тамиздата, в географическом, политическом и культурном плане были, пожалуй, не менее разделены, чем авторы контрабандных рукописей в СССР и их издатели, критики, читатели за рубежом. Яркий пример такой разобщенности – эпиграф к «Реквиему» Анны Ахматовой:

Эти строки говорят о пропасти, образовавшейся после революции между «двумя Россиями», равно как и о недвусмысленной позиции автора по отношению к тем, кто оказался в другом географическом, а значит, идеологическом и стилистическом пространстве. Соответственно, некоторые эмигранты даже считали авторов, живущих в Советской России, в том числе Ахматову, своими идеологическими оппонентами. Их жизненный опыт и, что еще важнее, способ фиксации советской реальности воспринимали настороженно и нередко толковали превратно по другую сторону железного занавеса. Со временем, по мере того как новые эмигранты из Советского Союза, пришедшие на смену старшему поколению, обновляли тамиздат, эти расхождения сглаживались, но так и не исчезли до конца. И пока третья волна русской эмиграции в 1970‑е годы не взяла публикацию тамиздата в свои руки, отношения издателей, критиков и читателей на Западе с авторами в России зачастую оставались довольно напряженными.

Неоднозначным было и отношение самих авторов к тамиздату. Отсутствие прямой коммуникации между ними и их зарубежными издателями приводило порой к письмам протеста и публичному отречению от публикаций за границей (один из таких случаев описан в последней главе, посвященной Шаламову). Кроме того, мало кто из писателей в 1960‑е годы оставался полностью удовлетворен тем, как за рубежом обращались с их рукописями при публикации и прочтении. Разочарование вызывали не только уровень редактуры, включая опечатки, которыми кишел тамиздат, но и поверхностность откликов на их произведения в западной и эмигрантской периодике. Не говоря уже о том, что большинство зарубежных издателей не желали или не могли выплачивать авторам роялти или гонорары. Многое зависело от статуса автора относительно советского истеблишмента – официального, полуофициального или подпольного. Тамиздат, однако, хотя и «питался» нонконформистской литературой, отнюдь не ограничивался исключительно диссидентскими текстами. Случалось – особенно показателен в этом отношении пример Солженицына, – что один и тот же автор до опалы мог находиться в авангарде госиздата, а потом оказывался вытесненным в неофициальное пространство сам- и тамиздата. Или же автор мог быть официальным и даже видным советским редактором или критиком, но не писателем, как, например, Лидия Чуковская или Андрей Синявский (до разоблачения его альтер эго – Абрама Терца). Бывало, что автору удавалось публиковать лирические стихотворения, но не произведения на менее безобидные темы, как «Поэма без героя» и «Реквием» Ахматовой. Таким образом, условное разделение на официальную и неофициальную сферы едва ли применимо к тамиздату с его двойственной природой, сочетавшей в себе элементы обеих.