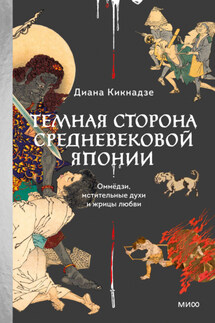

Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви - страница 4

Культурные достижения хэйанской аристократии

Вклад образованной аристократии в культуру своего времени был чрезвычайно высок. Эпоха Хэйан стала временем становления исконно японской культуры во всех ее проявлениях.

Ранее, как и в самом начале эпохи Хэйан, японцы во всем старались равняться на Китай. Достижения китайской цивилизации проникали практически во все сферы общественно-политической, повседневной и духовной жизни Японии. Ежегодно на обучение в Китай направлялись способные студенты – будущие чиновники, набиравшиеся там знаний в разговорном китайском языке, современной литературе и философии, а молодые монахи спустя годы, проведенные в местных монастырях, привозили актуальные буддийские идеи и тексты сутр. С Китаем велись дипломатические отношения, шла активная торговля, однако в IX веке хэйанская верхушка приняла решение постепенно отстраниться от китайского влияния и резко прекратила принимать дипломатические миссии. От торговли японцы отказаться никак не могли: уж слишком зависимы стали аристократы от качественной бумаги, шелка, чего тогда еще не умели производить в Японии, разного рода изящных вещиц в виде вееров, лаковых коробочек, гребней, посуды, предметов искусства, как и деликатесов.

На фоне отдаления от Китая происходил процесс переосмысления огромного культурного наследия, заимствованного с материка, и адаптации к собственным нуждам и потребностям. В этом, кстати, и по сей день проявляется японский гений – в небывалом умении заимствовать элементы чужой культуры и адаптировать их так, что весь мир будет считать тот или иной предмет, литературный жанр или навык сугубо японским. И тем не менее невозможно рассматривать зарождение чего-то японского, не учитывая огромного китайского влияния. Так, именно китайская иероглифика стала основой японской письменности, но при этом ее не только гениально приспособили к японской речи, но и вывели новые системы письма: манъёгану, а позже слоговые азбуки хирагану и катакану.

Мужчина и женщина в костюмах придворных эпохи Хэйан читают стихи

Гравюра Уэмацу Тосие, начало XIX в.

Rijksmuseum, Amsterdam (Public Domain)

Именно появление собственной слоговой азбуки на основе иероглифики, идеально соответствующей японским фонетике и синтаксису, способствовало расцвету японской литературы: прозы и поэзии. В этот период происходит пересмотр поэтических жанров, и главенствующим из них становится танка – как жанр, наиболее приемлемый в обиходе аристократов. Любая переписка не мыслилась без удачно сложенной танка, будь то любовное послание или письмо к супругу либо престарелым родителям. Танка вобрала в себя множество потаенных смыслов, полунамеков и метафор, которые просто необходимо было знать каждому уважавшему себя аристократу. Многие для этих целей имели личные сборники с набором подходящих случаю или сезону метафор, как и привычку сразу же записывать танка известных поэтов своего времени или попросту удачные стихотворения, услышанные от знакомых. Наряду с танка продолжали существовать и иные поэтические жанры, как и китайские стихотворения канси. Однако в тогдашней Японии мало кто мог похвастать достаточным знанием китайского языка, чтобы свободно слагать стихи на ту или иную актуальную тему. Традиции стихосложения отдельных жанров, как и секреты мастерства, также находились во власти разных родовитых семейств и могли переходить только по мужской линии – от отца к сыну. В принципе, подобная практика наследования традиционного мастерства жива и в нынешней Японии: это характерно, например, для театрального искусства, икебаны, народных ремесел и единоборств. В случае отсутствия наследника мужского пола семья могла передавать мастерство самым избранным ученикам, как это обычно происходило и происходит в Японии и по сей день.