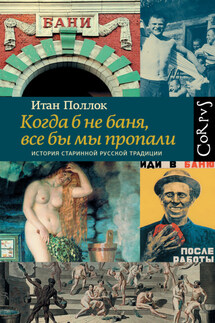

Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - страница 10

В Московском княжестве посещение бани было привычной частью повседневной жизни. В банях собирались богачи и бедняки, горожане и крестьяне, мужчины и женщины. Домовые бани – предназначенные для нужд семьи и соседей – были распространены в крестьянских селах, в боярских поместьях и даже кое-где в городской черте. Более просторные торговые бани существовали в больших и малых городах по всей Московии. Как правило (но не всегда), мужчины мылись с мужчинами, а женщины – с женщинами. Городские бани – обычно открытые для публики и управлявшиеся как торговые заведения – представители разных полов могли посещать по очереди: иногда в разное время суток, иногда в разные дни недели. Из-за низкой платы за посещение торговые бани были доступны и для простых горожан, и для проезжего люда. Часто бани становились центрами городской общественной жизни. Туда приходили целыми компаниями, там пили и по-братски общались с другими посетителями. Содержатели бань часто получали от государства исключительные права на продажу кваса и сусла. В некоторых обстоятельствах они получали еще и законные полномочия для присмотра за азартными играми на подведомственной им территории[35]. В торговых банях находили временное пристанище “пришлые и гулящие люди без порук, и без поручных записей, а поручики по них такие же воры”. Меняя имена и личины, эти люди явно скрывались от властей[36].

Баня оставалась в Московии важным учреждением из-за обрядов и церемоний, которые должны были там совершаться. “Банным днем” по традиции была суббота – очевидно, потому, что в воскресенье люди шли в церковь, а идти туда полагалось вымытыми. Женщины – от простой крестьянки до царицы – рожали в банях, где рядом с ними находились повитухи и другие помощницы[37]. Царь тоже должен был приходить в купальню, чтобы впервые увидеть своего новорожденного ребенка[38]. Бани занимали центральное место и в брачных церемониях. В “Домострое” – памятнике литературы XVI века, где собраны идеализированные правила домашнего и семейного уклада, – говорилось, что на второй день длившегося много дней кряду свадебного обряда банщики растапливали баню, а семья невесты снабжала жениха банными принадлежностями. Когда новобрачный просыпался поутру после первой брачной ночи, он сразу же шел в баню, а его молодая жена оставалась в постели. Там вместе со слугами он мылся и пил хмельное. Затем супруг возвращался в спальню и продолжал спать[39]. Возможно, в этом обряде отражалось представление о том, что баня очищает человека после соития. Муж должен был посетить баню и на утро третьего дня – возможно, потому, что новобрачным снова полагалось плотски соединяться[40]. Эти правила распространялись не только на простолюдинов или худородных бояр, но касались и самого царя. Во время брачной церемонии царь посещал баню, а после него туда шла царица в сопровождении своей матери и близких подруг[41].

Если оставить в стороне свадебные и родильные обряды, то в начале нового времени русские в деревнях считали баню потенциально опасной. Это было “нечистое место”, где собирались злые духи, ведьмы и мертвецы и где происходили различные обряды гадания. Особенно опасным считалось ходить туда одному или в полночь[42]. В бане, как и во всех других постройках, жил свой дух – банник, который обладал волшебными (как правило – зловредными) силами. По обычаю, каждая третья или четвертая очередь в парилке принадлежала баннику – иногда он мылся там вместе с другими духами. Чтобы задобрить его (в некоторых рассказах это не он, а она – банница, но считалось, что чаще всего это нежить мужского пола) и чтобы не повстречаться со злыми духами, купальщики оставляли подношения и произносили заклинания. Банник мог принести удачу или неудачу. Например, если молодые женщины подходили к бане, поворачивались к ней спиной и выставляли голые ягодицы, то легкое касание банника сулило удачу, а шлепок мог сопровождаться сглазом. Иногда банника можно было увидеть – как правило, он принимал облик кого-нибудь из членов общины, о ком наверняка знали, что он находился во время этой встречи в другом месте. Ощущение опасности усиливалось еще и тем, что, входя в баню, люди обыкновенно снимали нательный крест и тем самым временно лишались одного из своих главных оберегов от злых духов. Иконы тоже не разрешалось вносить в баню