Сюрреализм в стране большевиков - страница 7

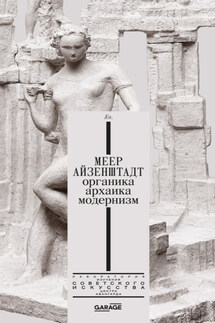

Те же авторы и объекты, не образующие реального исторического круга или движения (если не считать членов ОБЭРИУ), могли бы быть легко подверстаны к другим дискурсам 1930–1940-х годов – неоэкспрессионистскому и неосимволистскому, соцреалистическому и иным, но на выставке вещи и фигуры художников и поэтов связываются в измерение неартикулированного и не сознающего себя «сюрреализма», существующего как бы органически, в виде криптопрактик и маньеризмов, чаще индивидуальных, чем групповых, в виде мутаций на фоне или в стороне от публичного дискурса социалистической сознательности. Здесь уже содержится проблема: ведь работы многих авторов, от скульптора Айзенштадта до Лабаса с Плаксиным, можно было бы читать как версии реализмов 1920–1930-х годов, крайне разнообразных и действительно зачастую маньеристичных, но отзывающихся на текущую ситуацию, а не эскапистских.

Но тот непроявленный сюрреализм – в том виде, в котором его выводят кураторы, – можно было бы назвать диссидентствующим и демобилизационным. Понимание, что такое сюрреализм, здесь либеральное – как право на приватную художественную практику перед лицом тотальной мобилизации; право уйти в тень, когда все залито солнцем; право оставаться в комнате за закрытой дверью.

Можно попробовать реконструировать позиции, из которых исходят кураторы, собирая свой несколько диссидентский сюрреализм: можно (грубо) предположить, что их концепция возникает в противопоставлении какому-то «господствующему» дискурсу, скорее всего, общему дискурсу индустриализации и вторящему ему производственническому авангарду. Последний требовал от субъекта добровольного выхода в публичное поле и подчинения своих психических сил общественному производству, подразумевавшему полную сознательность и самоконтроль, – отсюда возник тот самый миф о производстве нового сознательного человека, который так пугает славистов своей кажущейся тоталитарностью. Но вместе с тем именно в этом производственнический авангард, искавший способ преодолеть нехватку в неотчужденной и безэнтропийной экономике социализма и при этом признающий течи и просветы в этой экономике, ближе к сюрреализму с его теорией нехватки и отброса в экономике капитализма. По сути, это две стороны одной медали. Тот сюрреализм, который выведен кураторами на выставке, проходил относительно этих двух дискурсов по касательной.

Индустриализация и дискурс первых пятилеток, с которыми совпадает по хронологии большинство представленных на выставке работ, требуют в придачу к сознательности и верности общественному строительству еще и полной самоотдачи – то есть без остатка мобилизуют силы субъекта на дело построения общественного блага. Но вместо того, чтобы ставить вопрос о бессознательном и экономике субъекта в новой системе производства, «сюрреализм», получающийся у кураторов, противопоставляет полной сознательности (которую многие, впрочем, понимают как идеологический гипноз) не вопрос о бессознательном, как это делает французский сюрреализм, а скорее декадентскую несознательность.

Короче, сюрреализм тут понимается как уклонизм, отказ от участия в мобилизации. В экспозиции приведены цитаты из статьи Максима Горького «Война сорнякам»[35], где он призывает бороться с паразитизмом: «Наверное, вслед за всесоюзным походом против сорных трав будет объявлен такой же поход против крыс, мышей и прочих грызунов, уничтожающих огромное количество зерна и пищевых продуктов». Бесполезные растения и животные противопоставлены полезным, и ясно, что от бесполезности до вредительства один шаг, но является ли отказ от производства пользы достаточно веским основанием для того, чтобы говорить о сюрреализме как о способе указать на то, что находится по ту сторону блага? Скорее, нет, и сюрреализм, сконструированный тут, синонимичен уклонизму, борьбе за право на приватное торможение за закрытыми дверями. Этот сюрреализм выглядит как заявка на право чудить, на макабр, на выращивание плесени в своем углу, на право галлюцинировать свой маленький кошмар в комнате с задернутыми шторами, не поддаваясь на солнечный зов.