Сюрреализм в стране большевиков - страница 8

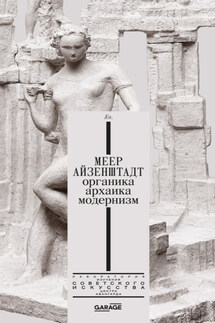

Так, сумрачная картина «Читающий журнал» Ростислава Барто представлена своего рода антиподом «Рабкора» Виктора Перельмана: у кураторов выходит, что человек ослабший, погруженный в себя, не включенный в публичные дебаты, буквально ушедший в тень, – это и есть сюрреалистический субъект. Тут возникает связка между ужасной реальностью, например, репрессий и позицией художников-уклонистов – впрочем, уклон при этом может быть не только уклонением от мобилизации, но и уклоном стилистическим, как у Меера Айзенштадта в его «Трактористе», скульптуре, открывающей выставку. На плече у него трактор, и экспликация сообщает, что он ползет по плечу как улитка, но можно было бы прочитать это как работу с пространством: маленький трактор находится далеко, но в скульптуре планы слипаются, и работа с пространственными планами и наслоениями в духе пластических упражнений ВХУТЕМАСа – это то, что, вообще-то, интересует этого скульптора. Айзенштадт работал во вполне себе производственной тематике – его можно было бы включить в любой обзор реализмов 1920–1930-х годов. Его маньеристическая версия неоклассики (по сути, его интересует синтетическая монументальность в оформлении социалистического пространства) не противоречит исканиям самых разнообразных левых художников, скульпторов и архитекторов. Но кураторам удается включить его в совсем другой контекст.

Темное и ужасное – не синонимы: как работать со связью репрессивной реальности и зловещих или просто чудаковатых мирков? Маленькие ужасы и забавы обэриутов и других участников выставки нельзя сделать «зеркалом репрессий». Этот макабр – не страшный и даже не трагический. Да, это действительно заявка на право разводить своих личных пауков, вертеть куклы из фантиков, право на торможение в момент общего воодушевления, право остаться дома и не выходить. Но переживать жуткое и читать или смотреть на что-то пугающее – опыты совсем разного порядка, об этом писал Фрейд в своем очерке «Жуткое» (1919). Полумрак выставки с завораживающим изогнутым занавесом создает именно такую атмосферу домашнего театрика ужасов, где-то между кабинетом и детской. Именно поэтому выставка становится чистым наслаждением: в самих работах нет жуткого, жуткое переживается только в жизни, и оно связано не с воображаемым – не со страшной маской, не с темной комнатой, не с ожившей куклой, не с необычным, – а с повторением, совпадением знаков, с разрывом в обыденности, в которой появляется проблеск реального.

Сюрреализм, который удалось синтезировать Плунгян и Селивановой, театрализован и неоклассичен – особенно в его петербургской составляющей. Николай Акимов, Владимир Конашевич, Хармс с Порет и другие участники погружены в свою игру, и основа ее – тонкий пассеизм, набор петербургских культур, в которые они эскапистски играют в комнатах, в театрах и в парках; вспоминаются «Мир искусства» и волшебный фонарь, который смотрели маленькие Бенуа[36] в своем счастливом дореволюционном доме. Конечно, дом, где делают свои живые картины обэриуты, – это не дом благополучных Бенуа. С другой стороны, эскизы к оформлению парка имени Кирова в 1937 году – прелестная руина, с большим вкусом стилизованный карнавал на фоне репрессий – это именно мирискусническая неоманьеристическая традиция, а не сюрреализм как радикальная практика выставления напоказ и распахивания дверей.