Читать онлайн Александра Селиванова, Надежда Плунгян - Сюрреализм в стране большевиков

Авторы благодарят за помощь в работе над книгой Ольгу Алексеенко, Марию и Наталию Арендт, Романа Бабичева, Александра Балашова, Ольгу Бескину-Лабас, Максима Бурова, Ильдара Галеева, Алексея Дмитренко, Елену Зальцман, Алексея Зусмановича, Марию Зусманович, Александра Лаврентьева, Александра Ласкина, Игоря Макаревича, Любовь Пчелкину, Дмитрия Разумова, Алексея Смирнова, Веронику Ушакову, Ангелику Харисту и Павла Хорошилова.

© Авторы, тексты, 2025

© Антонина Байдина, макет, 2025

© Музей современного искусства «Гараж», 2025

О серии

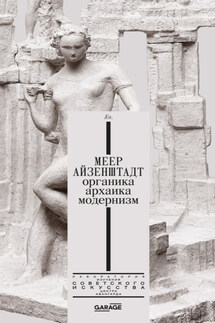

Вы держите в руках вторую книгу из серии «Лаборатория изучения советского искусства Центра авангарда (ЛИСИ_ЦА)», запущенной Музеем современного искусства «Гараж». Первая – «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» – вышла в 2024 году.

Все годы своего существования сначала в форме семинаров «Новой Москвы» в булгаковской «Нехорошей квартире» (2008–2012), затем в Центре авангарда в Еврейском музее (2013–2014), в Центре авангарда на Шаболовке (2014–2022) мы – а здесь я имею в виду довольно узкий круг историков искусства, архитектуры и науки, культурологов и художников – пытались сформировать новые подходы к изучению и представлению художественной жизни первой трети ХХ века. Говоря именно «художественная жизнь», а не «искусство», я подчеркиваю междисциплинарный подход, заставлявший нас выбирать неожиданные темы, подсвечивавшие целые пласты культуры той эпохи, будь то авиация, интерес к психотехнике или кристаллографии, энтомология, электрификация или питание. Взаимосвязанность и взаимообусловленность социальных, политических, экономических и культурных явлений раннесоветской эпохи требовали такого же синтетического рассмотрения, зачастую брезгливо отвергавшегося нашими коллегами. Этот метод нуждался и в таком же многосоставном и гибридном отражении – в виде семинаров, концертов, театральных и музыкальных реконструкций, а также «синтетических» выставок, включавших разного рода «мусор» – нехудожественный и немузейный материал: эфемеры, предметы быта, аудио и видео, объекты из естественно-научных и технических коллекций, реконструкции. В 2020-е эта практика все больше обретает легитимность в музеях, однако для начала и середины 2010-х она была внове и часто оценивалась критически. Документы, обрывки, фотографии, микроистории, клочки повседневности и маргиналии на полях для нас служили важнейшим источником информации о больших художественных нарративах и были значительными экспонатами наших выставок наравне с каноническими живописью, графикой, скульптурой, архитектурными проектами.

В свою очередь, помимо контекста – а выше речь идет именно о нем, – важными для нас были и субъекты этой истории. Хотелось рассказывать о тех, кто был оттеснен на обочину искусствоведческих магистралей, не вписывался в узкие рамки распределенных уже на протяжении прошлых десятилетий «-измов», был забыт, затерт и неудобен. Именно эти художники, дизайнеры, теоретики, архитекторы, литераторы, режиссеры, ученые позволяли нам сойти с затоптанных троп и увидеть художественные процессы 1920–1940-х с новых ракурсов, обнаружить новые связи и явления. Некоторые из них стали героями монографических выставок – например, Василий Маслов, Николай Ладовский, Алексей Гастев, Меер Айзенштадт, Николай Кузьмин, Григорий Гидони; а кто-то предстал в контексте конкретной темы – как, например, Яков Мексин, Борис Смирнов, Никита Фаворский, Павел Зальцман, Федор Семёнов-Амурский, Сергей Романович…

Рассматривая каждую выставку как публикацию исследования, мы включали в экспозицию большое количество разных слоев текстов – от общих, рассчитанных на введение в тему и представление крупных разделов, до точечных расширенных комментариев к каждому произведению. Помимо этого, огромное значение имел и сам голос эпохи – стенограммы, цитаты выступлений, поэзия, проза, дневниковые и аудиозаписи, хроника.

Создание реконструкций и моделей по архивным фотографиям – будь то несохранившиеся психотехнические инструменты лаборатории Николая Ладовского, тренажеры Центрального института труда Алексея Гастева или упражнения по пропедевтике ВХУТЕМАСа – вводило выставки в поле не только архивного знания, но и лабораторного эксперимента. В итоге в подготовке могли поучаствовать многие заинтересованные люди – от театральных художников до математиков, а зрители могли включаться в эксперимент.

Для каждой выставки придумывалось новое сценографическое, световое и цветовое решение, которое до неузнаваемости каждый раз трансформировало пространство залов и создавало пластическую метафору темы (светящиеся драпированные колонны в «Советской античности», тесный вагон в «Агитпоездах», белое клетчатое пространство ЦИТа в «Гастеве», конторский зал «ИЗОСТАТа», черные щели «Жуков и гусениц», искривленное драпировкой пространство «Сюрреализма», скульптурный архитектон «Айзенштадта», минералогический музей-библиотека «Кристаллографии»). Часто к проектам привлекались и современные художники, режиссеры, композиторы, имевшие возможность проинтерпретировать тему выставки. Художественное исследование кажется нам столь же важным способом познания и изучения темы, как и классический научный подход.

В 2022 году Центр авангарда на Шаболовке прекратил свое существование в прежнем месте, но сохранился как сообщество. Для того чтобы сделать следующие шаги, необходимо оглянуться и подвести итоги завершенному, найденному, осмысленному. Серия «Лаборатория изучения советского искусства Центра авангарда (ЛИСИ_ЦА)» призвана собрать и представить итог этой более чем десятилетней работы. Каждая из книг посвящена одной из выставок и включает корпус научных статей, исторических текстов и архивных документов, произведений искусства, а также фотографий экспозиции.

Александра Селиванова

Сюрреализм в стране большевиков

100 лет назад, осенью 1924 года, сюрреализм сложился как течение. Именно тогда в Париже оформились две группы сюрреалистов – одна возглавляемая Иваном Голлем, вторая Андре Бретоном, – между которыми шла борьба за лидерство и право на использование придуманного Аполлинером еще в 1917 году слова. В октябре 1924-го, с разницей в две недели, оба опубликовали по манифесту сюрреализма, а Антонен Арто открыл на 15 Rue de Grenelle Бюро сюрреалистических исследований. Психоанализ, коммунизм и критика капитализма, игра и абсурд, автоматическое письмо и доверие бессознательному как единственному пути к свободе – сложившиеся сто лет назад элементы сюрреализма не теряли значения весь ХХ век, особенно ярко проявившись накануне войны – в 1930-е – и затем в 1970-е годы. Вопреки стремлению основателей замкнуть круг «истинных» сюрреалистов и «изгнать еретиков», сюрреализм жил не как движение, а скорее как комплекс идей, некое «поле», объединявшее несколько поколений литераторов, художников, режиссеров и философов Западной и Центральной Европы, США и Латинской Америки.

Логичный вопрос, беспокоивший несколько десятилетий российских исследователей (в первую очередь литературоведов): можно ли включить территорию СССР в эту карту мирового сюрреализма? Очевидный ответ «да», касающийся именно советской поэзии и прозы и в основном связываемый с группой ОБЭРИУ, казался недостаточным. В 2017 году, когда с момента образования группы исполнилось 90 лет, мы задались вопросом о сюрреализме в советском изобразительном искусстве. Наше исследование имело форму выставки, вызвавшей (сегодня, спустя восемь лет, это кажется невероятным) бурные споры среди искусствоведов и критиков о самой возможности гипотезы.

Начали мы тоже с участников ОБЭРИУ, точнее – с внелитературных проявлений их личностей: самопрезентации, бесед и игр. Нас интересовало взаимодействие обэриутов как бы на полях литературных (Хармс, Вагинов, Олейников, Заболоцкий), философских (Липавский, Друскин) и художественных (Порет, Глебова) миров в поисках синтеза авангарда и неоклассики, мистики и повседневности советского Ленинграда на территориях абсурда.

Наследуя заумной поэтике, обэриуты опровергли ее: заостряя и критикуя современные явления, они говорили о «новом ощущении жизни и ее предметов». Черный юмор Хармса был предметным, бытовым, однако, совместив его с мистикой и «внутренним опытом», ОБЭРИУ раскрыли бессознательное советских тридцатых.

В советской живописи 1930–1940-х годов предметность приобрела зловещие контуры. Она нарастала и душила «борьбой за реализм» и «полное правдоподобие», допуская только один реализм – социалистический. Пространством свободной работы могла оставаться изнанка дискурса. Там, за кулисами сталинских массовых праздников, цвели мхи и корни «гнилого индивидуализма», и в них копошились «вредители», «двуногие хищники» и «паразиты пролетариата». Там человек становился частью природы, а не регламентировал и «осваивал» ее: он мог увидеть со стороны человеческое общество и осознать себя отделенным от «масс». Такой же изнанкой официального пути «освоения наследия» стал интерес к языкам и посланиям неклассических культур прошлого; сюда попадала архаика, каббала, средневековая метафизика, визионерство Просвещения и многие немагистральные ветви в истории мирового искусства.

Отвергнутые, выброшенные на обочину реализмы оказались в пограничной, невидимой зоне. Искусство одиночек, исследующих не только предметы, но и расстояние между ними, было потусторонним рядом со светлыми и бодрыми гимнами физкультуре, войне, гигиене. «Стерильное» и «гнилое», свет и тьма, «живое» и «неживое», «хорошее» и «отвратительное», крепкое и дряхлое – эти хорошо знакомые нам сталинские оппозиции перекликались с темами европейского сюрреализма.

Ироничное название, которое мы дали выставке, отсылает к известному фильму «Приключения мистера Веста в стране большевиков» 1924 года. Сегодня мы хотим поговорить о том, когда и как была проведена граница, после которой сюрреализм получил ярлык западного шпиона в советской России. Хотя в реальности он был не привнесенным, а выросшим из почв символизма и раннего авангарда инструментом вскрытия и обнаружения «изнанки» советской реальности.

Александра Селиванова, Надежда Плунгян

Ирина Карасик.Советское искусство 1920–1930-х годов: возможность сюрреализма

Примечание[1]

К. Малевич. Купальщики (деталь). Нач. 1930-х. Холст, масло. Русский музей, Санкт-Петербург

Сюрреализм как самостоятельное и отчетливое художественное направление в России не сложился. Этому помешали идеологические обстоятельства, когда любые, самые безобидные фантазии и «странности» объявлялись вредным мистицизмом, беспочвенной метафизикой, чуждыми настроениями и т. п. Тем не менее внутренние предпосылки для сюрреалистического восприятия (влечения, страхи, сновидения, «отклонения», иррациональные состояния, мерцающие смыслы) существовали, а в творчестве ряда художников можно найти произведения, в той или иной степени близкие поэтике бессознательного. В последнее время в искусствознании наметилась тенденция выявления подобных примеров. Так, в произведениях Александра Тышлера и Андрея Гончарова обнаружили не только моменты, родственные сюрреалистическому видению, но и отдельные переклички с формами и приемами Сальвадора Дали или Макса Эрнста[2]. Развилкой, от которой идут пути как к соцреализму, так и к сюрреализму, кажутся исследователям и более ранние «проекционизм» и «электроорганизм»: картины Климента Редько, связанные с программой электроорганизма, вызывают ассоциации с «машинами желания» Пикабиа и Марселя Дюшана